-

التأسيس الائتماني لعلم المقاصد

د.م. 200,00بعد كتاب “المفاهيم الأخلاقية بين الائتمانية والعلمانية” الذي وضع فيه الفيلسوف المغربي المعروف طه عبد الرحمن أصولَ نظريته في الأخلاق الائتمانية، ها هو -في هذا الكتاب الذي بين يديك- يقوم بتطبيق هذه النظرية في مجال “علم المقاصد”. إذ يرى أن هذا العلم ينبني على مبدأ ادعاء الاختصاص بالبتِّ في مقاصد الشارع؛ فعندما يقول المقاصدي: “هذا مراد الشارع من حكمه”، فإنه لا يدَّعي معرفة حكم الشارع فحسب، بل يدَّعي أيضًا الحكم على حكمه، مما يجعل المقاصدي لا عالمًا فحسب، بل حاكمًا أيضًا؛ وإذا كانت معرفته بالحكم الشرعي تجعل علمَه يُـحصِّل “الشرعية”، فإن حكمه على الحكم الشرعي يوجب أن يُـحصِّل علمُه “المشروعية”، فضلًا عن “الشرعية”. وقد تولَّى هذا المفكِّر المجدِّد بيان الأسس الائتمانية التي تُـمِد “علم المقاصد” بـ “المشروعية” المطلوبة، موضِّحًا كيف أن هذا الإمداد التأسيسي، بقدر ما يفتح في هذا العلم آفاقًا أخلاقية غير مسبوقة، فإنه يستلزم إعادة النظر في بعض المفاهيم والتصوّرات والمسلّمات التي لا تزال تحول دون انطلاق هذا العلم إلى أُفق أرحب، بحيث يصير علمًا أخلاقيًّا عالميًّا.

-

التحليل النفسي معرفة وممارسة

د.م. 120,00التحليل النفسي معرفة وممارسة بقلم ألبير دو مازيير … يحتل التحليل النفسي، منذ عقود طويلة، مكانة كبيرة في حياتنا، لا يبدو أنها بصدد الإنحسار. كثيرون منا يعرفون أن سيغموند فرويد، ذلك الطبيب الذي ولد في فيينا عام 1856 وتوفي في لندن عام 1939، والذي يعدُّ أبَ ما يسمى المذهب الفرويدي في التحليل النفسي، قد أحدثَ ثورةً، لم تُقدَّر حقَّ قدرها

-

التراث والحداثة: دراسات .. ومناقشات

د.م. 180,00يضم هذا الكتاب مجموعة من الدراسات والمناقشات أنجزت في أوقات متباعدة، وتتناول موضوعات مختلفة، ولكنها تدور كلها حول مسألة رئيسية واحدة، هي مسألة المنهج والرؤية في الدراسات التراثية. ولما كان الأمر كذلك، أي لما كانت تجمعها وحدة الموضوع، فقد ارتأينا ترتيبها على أساس نوع علاقتها به.

يتضمن القسم الأول مجموعة من الأبحاث يتناول بعضها مسألة المنهج والرؤية تناولاً مباشراً، تنظيراً وتطبيقاً، بينما يطرح بعضها الآخر ضرورة الانخراط الواعي في الفكر العالمي المعاصر للاستفادة من المناهج الحديثة والتفتح على الرؤى الجديدة. ويتضمن القسم الثاني مجموعة أخرى هي عبارة عن دراسات قطاعية أو تطبيق ميداني للمنهج الذي اخترناه.

ولما كانت أعمال الجابري في هذا المجال قد حظيت بمناقشة عدد من الباحثين والأكاديميين، في المغرب والمشرق، فقد رأى المؤلف أنه من المفيد إدراج نصوص حوارات ومناقشات جرت بينه وبين بعض الباحثين والأكاديميين، في القسم الثالث من الكتاب، وهي نصوص تكتسي أهمية خاصة لكونها تتضمن توضيحات لمسائل أثيرت على سبيل الاستفهام أو الاعتراض، فضلاً عن أنها تقدم وجهات نظر زملاء باحثين تختلف قليلاً أو كثيراً عن وجهة نظرنا، وهي بذلك تغني الموضوع وتفتح أمام القارئ آفاقاً جديدة.

-

التشكيل الإنساني للإسلام

د.م. 180,00“يروي لنا محمد أركون في هذا الكتاب قصة المعركة المزدوجة لحياته كلها. ذلك أنه خاض المعركة على جبهتين اثنتين: جبهة نقد العقل الإسلامي، وجبهة نقد العقل الغربي.

…

على الرغم من كل توجّهه النقدي الصارم، فإنّ محمد أركون لا يحرم القرآن من سرّه الإلهي، لكنه يعيد إليه كل إنسانيته وبشريته. كان إرنست رينان يقول عن يسوع إنّه إنسان إلهي، كذلك أركون يرى في القرآن إنسانية الإلهي. علاوة على ذلك فإن أبحاثه تبيّن لنا كيف حصل التشكيل الإنساني للإسلام.

كان محمد أركون يحتلّ موقفاً وسطاً بين ثقافتين، الإسلامية والفرنسية، لكنه لم يكن «هجيناً ثقافياً». ذلك لأنه شكّل استقلاليته الذاتية انطلاقاً من هذه الازدواجية الثقافية. لقد كان منغرساً في هذه وتلك، لكنّه لم يكن محصوراً في هذه ولا تلك. لقد كان يتجاوزهما عن طريق الانتهاك والتجاوز والتخطّي… من هنا خصوبة فكره التي سوف تتجلّى أكثر فأكثر في المستقبل» -

التصميم العظيم

د.م. 135,00التصميم العظيم بقلم ستيفن هوكينج … نتساءل حول هذا “التصميم العظيم” للكون. نحدّق باتجاه السماوات الشاسعة ونسأل أنفسنا أسئلة مثل: متى وكيف بدأ الكون؟ كيف يمكننا فهم العالم الذي وَجَدنا أنفسنا فيه؟ كيف حصل كل ذلك؟… تلك كانت أسئلة الفلسفة، وقد صارت اليوم أسئلة العلم. في هذا الكتاب يقدّم ستيفن هوكينج وليونارد مولدينو أحدث الأفكار العلميّة عن ألغاز الكون المستمرة، بلغة تتميز بالوضوح والعلمية والبساطة. فيشرحان الاجابات التي فرضتها الاكتشافات والنظريات العلميّة منذ آينشتاين الى فيزياء الكَمّ إلى النظريّة إم. فالصورة الكلاسيكية عن حركة الأجسام لا يمكنها تفسير ما يبدو سلوكاً عجيباً على المستويات الذريّة وما دون الذريّة، فكان ضرورياً وجود إطار مختلف يسمّى فيزياء الكمّ. لكن هذه الفيزياء تقوم على مفاهيم مختلفة جداً عن الواقع كما نفهمه أو نراه. بحسب نظرية الكم ليس للكون وجود أو تاريخ واحد فقط. وهي فكرة نعادها أننا مجرّد كون من أكوان عديدة لكل منها قوانين طبيعية مختلفة. والنظريّة إم تقدّم تفسيراً للقوانين التي تحكم كوننا، المرشّح الوحيد الموجود “لنظرية كل شيء”، وهي النظرية الموحّدة التي كان يبحث عنها آينشتاين، والتي إن ثبتت، فإنها ستمثّل انجازاً عظيماً للفكر الإنساني .

-

-

-

التفكير الحرّ

د.م. 180,00ما العلاقة بين التفكير والنشاط والوعي التاريخيّ؟ كيف نتوصّل إلى الحفاظ على استقلاليّةٍ فكريّة مفعمة بالحيويّة؟يعرض الكتاب وصفاً لتجربة حنّة أرندت في التفكير بعدِّهِ نشاطاً انغمست فيه من غير أعمدة الدعم التّقليديّة الدينيّة والأخلاقيّة والسياسيّة والفلسفيّة.لطالما كانت هذه الفيلسوفة والمنظّرة السياسيّة، بذكائها اللاذع وجاذبية أسلوبها وعمق ملاحظاتها، شديدة الاهتمام بالمسائل التي تجعل الفكر والمعرفة عاملين مؤثّرين في النضال ضدّ الظّلم.من وجهة نظر أرندت، تَضمَّن التفكير الذي أسهم في تعزيز قضيّة الحرّية الإنسانيّة نوعاً من التفحّص النّقدي الذي هدّد كلّ المذاهب والمعتقدات والآراء -

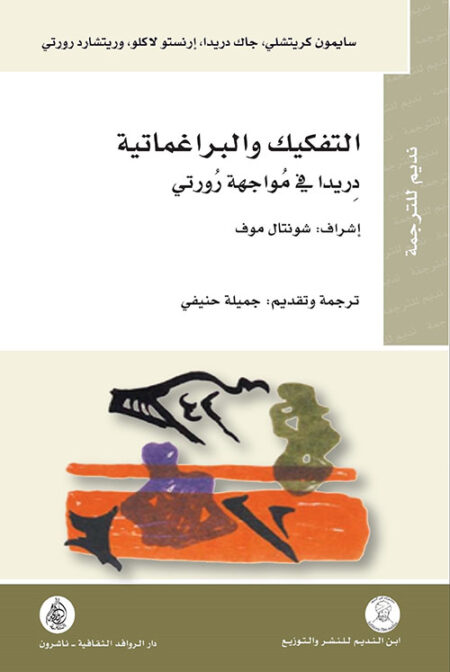

التفكيك والبراغماتية ؛ دريدا في مواجهة رورتي

د.م. 120,00لقاءٌ فلسفيٌّ ماتعٌ وممتعٌ ولعله الفريد من نوعه كهذا الذي أقدمه للقارئ العربي. فَرادته مردها إلى كونه قد جمع بين اسمين كبيرين في فضاء الفلسفة الرحب والشاسع، جاك دريدا من جهة، وريتشارد رورتي من جهة أخرى. إنه بحق مواجهة نقدية ثرية بين التفكيك والبراغماتية، وهما الفلسفتين المتقاربتين في مسائل والمتباعدتين في أخرى.

يعود منبَتُ الكتاب إلى حلقة نقاشية انعقدت يوم 29 مايو من سنة 1993، بالكلية الدولية للفلسفة بباريس، حيث التقى الفيلسوفان برفقة الفيلسوف البريطاني المعاصر سايمون كريتشلي، والمُنظّر السياسي الأرجنتيني إرنستو لاكلو. وتمحور النقاش حول تطوير مفهوم لا تأسيسي للديمقراطية. وهي فكرة يتفق بشأنها رورتي ودريدا ولكن الفروق في المنطلق الفلسفي القاعدي تجعل منظور الفيلسوف البراغماتي وطرحه يختلفان تماما عما يرتئيه الفيلسوف التفكيكي. يشاطر الاثنان فكرة تقويض الإرث الميتافيزيقي الغربي بنزعته النسقية ومقولاته التأسيسية للمعرفة والحياة والأخلاق. كما يتفقان في الاحتفاظ بالمشروع الديمقراطي للتنوير، بوصفه مكسبا حداثيا، ولكن على الرغم من هذا التقارب المبدئي إلا أن المقاربتين البراغماتية والتفكيكية مختلفتين تماما. وبغرض فحص مواضع اتفاق الفيلسوفين واختلافهما، تناول النقاش على وجه الخصوص علاقة التفكيك بالسياسة، وإمكانية أن تكون للتفكيك دلالة سياسية، وكانت بحق مسألة سِجالية، على اعتبار أن رورتي يعارض الفكرة تماما. ويتوسع النقاش ليتطور ويتعمق باستناده إلى طروحات فلسفية هامة، مثل الانفتاح على الآخر لدى إيمانويل ليفيناس ومقاربة التفكيك لدى الفيلسوف اللُّكسمبُرغِي- الأمريكي رودولف ڤاشي.

آمل أن تثري هذه الترجمة المكتبة العربية، وأن تكون مفيدة للقارئ ومُعينة له على فهم واستجلاء القضايا الفلسفية العلائقية بين التقليدين الفلسفيين العتيدين الأنجلوساكسوني والقاري. كما آمل أن تكون بمثابة نافذة مُطلة ولو على النّزر اليسير جدا من امتدادات التفكيك في بريطانيا، وبالأخص في أمريكا اللاتينية على اعتبار الفراغِ الرهيب الذي نعانيه فيما يخص المُنتَج الفلسفي لهذا الشطر من العالم.

Alif Baa Alkitab Librairie Papeterie – El Khayati