-

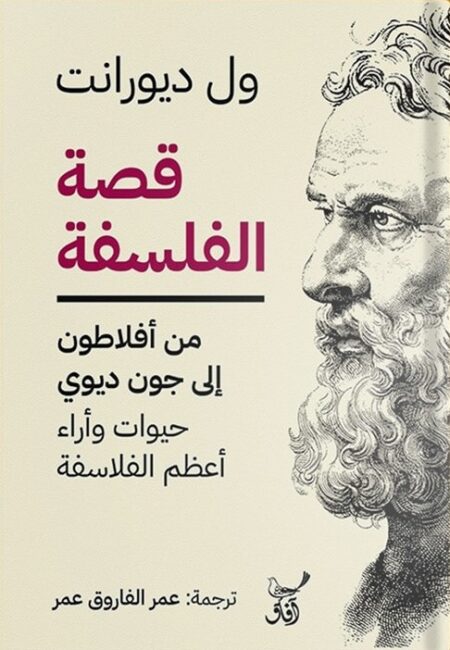

قصة الفلسفة ؛ من أفلاطون إلى جون ديوي – حيوات وأراء أعظم الفلاسفة

د.م. 150,00يقدم هذا الكتاب، الذي كتبه الفيلسوف والمؤرخ الشهير ويل ديورانت، للقراء رحلة رائعة عبر تطور الأفكار البشرية لمفكرين عظماء شكلوا فهمنا للعالم. من اليونان القديمة إلى العصر الحديث، يتعمق ديورانت في حياة وأعمال الفلاسفة مثل أفلاطون، وأرسطو، وديكارت، وكانط، ونيتشه، ويقدم تحليلا ثاقبا وتعليقات مثيرة للتفكير. قصة الفلسفة لا تقدم نظرة عامة قيمة للمفاهيم الفلسفية فحسب، بل تقدم للقراء أيضا تقديرا أعمق للتأثير العميق الذي أحدثته الفلسفة على الحضارة الإنسانية وكيف تتعلق الفلسفة بحياة كل منا بشكل أو بآخر.

-

قصة القصص ؛ أقدم رواية لما جرى بين شمس تبريز ومولانا الرومي

د.م. 120,00كانَ مولانا على عتبةِ سنِّ الأربعين عاماً حين طَلَعَ ذلك الشّيخ الرمزيُّ في أُفق حياته، وبِنَفَسِهِ السّاحر حوّل الواعظ الرّاسخ صاحِبَ المِنْبر والمدرسة إلى مولانا؛ الأمر الذي أحدث هذه البلبلة في سبعة أقاليم العالم. الأُسس الواقعيّة لهذا الذي حدث مُثلَّثٌ، أحدُ أضلاعه أشعارُ مولانا وكتاباته في ديوان شمس تبريز والمثنويّ وفيه ما فيه والرسائل؛ وأقوالُ شمس في «المقالات» ضِلعهُ الثاني؛ وأوصاف بهاء الدِّين وَلَد (المشهور بسُلطان وَلَد) ابن مولانا ضلعه الثالث. ووصْفُ سلطان وَلَد شهادةٌ مُباشرةٌ لأقرب الشّهود وأكثرهم اطّلاعاً على ذلك الذي جرى. وقد جاء الوصفُ على نحوٍ مُتفرِّق مصحوباً بمعلومات متناثرة أخرى عن أحوال سلطان العلماء (والِدِ مَوْلانا) والسيِّد بُرهان الدِّين مُحقِّق (مُربِّي مولانا) وصلاح الدِّين زَرْكُوب وحُسام الدِّين [14] الأُرْمَويِّ (خليفتي مولانا) في مواضعَ مختلفةٍ من كتابِ «ابتدا نامه» (أوّل جزء من مثنويّات سلطان وَلَد الثُّلاثيّة. أجزاءُ الوصفِ التي تُجمَعُ في مكانٍ واحدٍ تُؤلِّفُ تقريباً عُشْرَ مجموع «ابتدا نامه». وكُلُّ باحثٍ قاصِدٍ إلى التّحقيق في أحوال مولانا عليهِ أن يَشْرَعَ عملهُ بهذا الوصف. ومثلما أنّ الصّلاةَ بغيرِ الفاتحةِ لا تَصِحُّ، لا يتيسَّرُ أيُّ عَمَلٍ جدِّيٍّ في شأن مولانا بغيرِ تدقيقٍ وتأمُّلٍ في جُزئيّات وصف سُلطان وَلَد.

-

قصص الأنبياء للثعلبي : تحقيق وتأصيل للأساطير الإسلامية الإسرائيلية

د.م. 250,00لتَّاريخ سرد قصصي، أنشأه المؤرخ، (وهو كاتب، من لحم ودم، يحيا تحت كثير من المؤثرات)، من خلال الرُّواة، (رجال السَّند، وهم شخصيات أظهرهم الكاتب على الورق)، يروون أحداث الماضي، بأزمنتها وأمكنتها، فانتهى التَّاريخ إلى أن يكون قبل شيء، حكاية، وهو يدور حول رواية القصص، وليس مستودعاً للحقائق أو الوقائع. كان هدفي من تحقيق قصص الأنبياء للثَّعلبي، بعد الالتزام بقواعد التَّحقيق العلمي المعروفة، تخريج النَّصوص الإسلاميَّة من أصولها الكتابية، وهي الإسرائيليَّات التي نقل عنها القصَّاص، وهم مفسرون ومحدِّثون وأخباريون أوائل، وذلك للكشف عن الطبيعة السردية (القصصية الأسطورية) لتلك النَّصوص، وأنَّها نتاج متخيَّل مقدَّس ممتدٍّ في الماضي عميقاً، منذ السومريين والبابليين والأكاديين، وأوغاريت وكنعان، وقبل أيام الفراعنة في مصر، حيث أنتج السرد بارتباطه بالمقدَّس بناءً أسطورياً، اجتاز الاثنيَّات، كما اخترق الزمان والمكان، وتخلَّل في التراث اليهودي والمسيحي ثمَّ الإسلامي. وإلى أن يعيش العقل الإسلامي حاضره كما هو، ويقوى على تكييفه مثلما يريد، وإلى أن يسمِّي الأشياء بأسمائها، دون أن يتعلَّمها من غيره، نكون قد قرأنا الأساطير الإسلاميَّة بوصفها أساطير نبعت من خيال منتجيها، وليست حقائق مطلقةً صالحةً لكلِّ زمان ومكان.

-

قضية الأغلبية من الوجهة الشرعية

د.م. 25,00لا بد من التسليم بأن مسألة “الأغلبية” ليست من المسائل المنصوصة، بمعنى أنه ليس هناك نص يأمر صراحةً بإتباع الأغلبية ولزوم حكمها، كما إنه ليس هناك نص ينهى أو يحذر من ذلك، وإنما هي مسألة إجتهادية إستنباطية، والنصوص التي تتصل بالموضوع ويمكن إعتمادها في الإستباط كثيرة، وخصوصاً في السيرة النبوية، ولكنها جميعاً تحتاج إلى تدبر وإستنطاق، لكي تفصح عن دلالتها في الموضوع، ولهذا اختلفت أنظار العلماء والباحثين فيها، واختلفت إستنباطاتهم منها وإستدلالاتهم بها. يتضمن هذا الكتاب معالجة أصولية فقهية لمسألة الأغلبية، أو الأكثرية، وذلك من ناحيتين: الأولى: الحكم الشرعي للأغلبية من الناس، والأغلبية من أفراد الأمة والأغلبية من العلماء، والأغلبية من ممثلي الأمة والمُقدَّمين عندها، والثانية: الحكم الذي يصدر عن الأغلبية، والرأي الذي تذهب إليه الأغلبية، هل يعتبر صواباً لكونه قول الأغلبية؟… لقد تطرق عدد من الكتّاب الإسلاميين المحْدثين إلى هذه المسألة، وخصوصاً من وجهها الأول، ولكنهم تناولوها تناولاً فكرياً سياسياً، وفي مقالات سريعة وفقرات مقتضبة. إلا أن الموضوع بقي مفتقراً إلى معالجة علمية وأصولية، ومفتقراً إلى وضعه في سياق البناء الفقهي والأصولي العام وهذا ما يتوخاه الدكتور “أحمد الريسوني” في كتابه هذا. -

قميص يوسف رباعيات مولانا جلال الدين الرومي

د.م. 80,00من أجل عشقك، أريد هجر الروح،

من أجلك، أريد هجر العالمَين.

أرغب في أن تقع شمسك فوق المطر،

لهذا سأذهب للقائك، مثل السحاب.يسأل أحدهم شمس تبريزي قائلاً: ماذا أفعل؟ إن مجال العبارة ضيّق، واللغة محدودة! وكل هذه المجاهدات من أجل أن يتخلّص الناس من اللغة! فيجيبه شمسُ الحقّ: إذا كان مجال اللغة ضيّقًا فإن مجال المعنى واسعٌ! اترك اللغة إلى المعنى.

هذا الكلامُ سُلّمٌ للسماء، كلُّ مَنْ يرتقيه يصل إلى السقف،

لا إلى سقف الفلك الأخضر فحسب، بل إلى السقف الذي يعلو الأفلاك.

مولانا جلال الدين الروميتُرجمت هذه الرباعيات اعتمادًا على النسخة الفرنسية التي قدّمتها المستشرقة الفرنسية إيفا دوفيتري ميروفيتش (Eva Devitray-Meyerovitch) ونسخة التركي آصف خالد جلبي.

-

قناع بلون السماء

د.م. 100,00نور عالِمُ آثارٍ يُقيم في مخيَّمٍ في رام الله.

ذات يوم، يجد هويَّةً زرقاء في جيب معطفٍ قديم، فيرتدي قناع المُحتلّ في محاولةٍ لفهم مفردات العقل الصهيونيّ.

في تحوُّلِ “نور” إلى “أور”، وفي انضمامه إلى بعثة تنقيبِ إحدى المستوطنات، تتجلَّى فلسطين المطمورة تحت التربة بكلِّ تاريخها.

وفي المسافة الفاصلة بين نور وأور، بين نور وحبّه الجديد، بين الهويَّة الزرقاء والتصريح، بين السرديَّة الأصليَّة المهمَّشة والسرديَّة المختلقة السائدة، هل سينجح نور في إلقاء القناع والقضاء على أور، علَّه يصل إلى النور؟

-

قوة اللاعنف

د.م. 120,00قوة اللاعنف بقلم جوديث بتلر … تسعى جوديث بَتلر في هذا الكتاب إلى تفكيك ثنائية العنف واللاعنف من خلال الإشارة إلى احتكار الدولة لهذين المفهومين وتحكّمها بهما خطابيًا بما يخدم مصلحتها ويشرّع عنفها الخاص. كما تتصدى بَتلر للفهم الشائع للاعنف بوصفه ممارسة سلبية واهنة تنبع من منطقة هادئة في الروح، وتحاجج بأنه في إمكان اللاعنف أن يعبّر في كثير من الأحيان عن الغضب والعدوان، وبأنه يمثّل قوة وممارسة اجتماعية وسياسية تكشف عن البنى التحتية التي تبرِّر العنف وتعتِّم على فرضياته الأساسية وتخفي منطق الحرب. تتمثّل المناقشة الأساسية لهذا الكتاب في أن اللاعنف لا يقتضي غياب القوة، وأنه ليس مبدأ مطلقًا، بل هو صراع مستمر يسعى إلى بلوغ أخلاقيات وسياسات تتجاوز إرث الفردانية وتنظر إلى الذات بوصفها تابعة إلى الآخر، ما يشكّل حالة من التبعية المتبادَلة الضرورية لتحقيق المساواة وجعل الحياة ممكنة، ويفرض أشكالًا من الالتزامات الأخلاقية العالمية والعابرة للحدود.

-

كتابات خارج النسق

د.م. 90,00هذه قراءة ذاتوية للفلسفة وللفكر الغربي بعامة، كتبتها على فترات زمنية متباعدة تماما كما كانت عليه الحال في كتابات من النسق الى الذات ما يجعل من تواترها الزمني ومن انسجامها النظري المطلق امرا غير بديهي فما سبب انحيازي لكتابة المقال اذن بالرغم من المخاطر المنهجية والمعرفية القائمة في افقه؟ ان انحيازي للتاليف عبر المقال مرده اعتقاد راسخ تشكل لدي عبر الممارسة بان المقال هو اقرب منفذ للتعبير عن الراهن الفلسفي المتداول في حيز ثقافي واجتماعي معين, وهو يفيض بحساسية فلسفية طبيعية يفرزها الباحث او المفكر وهو يعاني ارهاصاتها الحقيقية بعيدا عن صورة الحكيم المتقوقع في صومعته بكل بهاراتها المصطنعة. اضف الى ذالك امر في غاية الوجاهة وهو استحالة ادراك الوتيرة المتسارعة للحياة المعاصرة في مختلف مناحيها ما يحتم على الباحث ابتكار طرق تبليغ آنية وسريعة تتمكن من ملامسة فعل الكون وهو في بدايات تشكله, علما ان الكثير من فلاسفة الغرب والمعاصرين منهم على وجه الخصوص قد وجدوا في هذه الطريقة ملاذا آمنا لهم يخلصهم من ارهاق تنميق الكتب الضخمة ويجعلهم في تواصل مستمر وحقيقي وماهوي مع القضايا التي يناقشوها ويخلصهم في الوقت ذاته من الاختصاصات الفلسفية الضيقة جدا التي تجعل الباحث او المفكر مضطرا لاستنشاق هواء فاسد من لون واحد.

-

Alif Baa Alkitab Librairie Papeterie – El Khayati