-

فلسفة العلوم من الألف إلى الياء

د.م. 120,00قد لا يأتي هذا الكتاب على جميع مفردات فلسفة العلوم؛ أعلامِها، ونزعاتها، مدارسها، ونظرياتها، وكتبها، ودراساتها، ومبادئها، وإشكالياتها، وحججها، ومواقفها، وتمييزاتها، ومفاهيمها، ومصطلحاتها، وأغاليطها، ومفارقاتها؛ لكنّه يأتي على أهم مفرداتها، وهذا مبلغ ما يُتوقّع من عمل بحجمه يعنى بإيلاف قرّائه بهذا الحقل من حقول الفلسفة.

-

-

فلسفة المعتزلة فلاسفة الإسلام الأسبقين

د.م. 130,00ان للمعتزلة شأن خطير في التاريخ الإسلامي من الوجهتين السياسية والثقافية فقد كانوا حزباً تناصرهم السلطة حيناً وتحاربهم حيناً اّخر، حتى ظفر بهم خصومهم ظفراً ماحقاً فأعملوا فيهم التقتيل وفي كتبهم التحريق. وكانوا فرقة دينية يعالجون العقائد بالنظر العقلي البحث في منطق دقيق وجرأة عجيبة. والاّراء لا تقتلولا تحرق، فظلت اّراؤهم موضع نظر المفكرين يتناقلونها ويمحصونها

تقوم رؤية المعتزلة للعقيدة الإسلامية على أصول خمسة، من لم يجمعها لم يكن معتزلياً خالصاً، وهي: التوحيد، والعدل،والوعد والوعيد،والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وهذه الأصول في الحقيقة يمكن توسعتها للتفرغ إلى أصول أخرى، كما يمكن اختزالها في أصلين؛ هما التوحيد والعدل؛ نظراً إلى أن الأصول الثلاثة الأخيرة إنما ترجع إلى العدل. بل ويمكن رد العدل أيضاً إلى أصل التوحيد، باعتباره صفة من صفات الله تعالى. لذلك نجد مؤلفات للمعتزلة بعنوان “الأصول الخمسة”، كما نجد في الوقت نفسه مؤلفاً للقاضي عبدالجبار بعنوان “المغني في أبواب التوحيد والعدل”. وقد اختارالمؤلف في كتابه أن يجعله في جزأين: الأول في التوحيد والثاني في العدل

وقد عني المؤلف عناية خاصة باكتشاف أصول هذا المذهب، فنراه يحاول ذلك في كل مسألة ويوفق بذلك إلى جلائها وتقريبها إلى الأفهام. والأصول كثيرة، هي كل الثقافات والأديان القديمة وقد أجتمعت في البلدان المسماة الاّن بالشرق الأوسط وتفاعلت أشد التفاعل. فما أن يأخذ المؤلف في الكلام على الله حتى يقول: “إن تعريف المعتزلة لله رد على اعتقادات مختلفة إسلامية ومسيحية ومجوسية، وأيضاً على نظريات فلسفية كانت منتشرة في عصرهم، ثم يمضي في بيان هذه الاعتقادات وتفسير اّراء المعتزلة بالإضافة إليها

-

-

-

في العزلة والأدب وجماليات الصمت

د.م. 80,00في العزلة والأدب وجماليات الصمت By Michel Foko، Jacques Derrida، Alain Badiou، mouris blansho، souzan zontak … تُعتبر مواضيع الكتاب من أكثر المواضع التي شغلت المبدعين وأخذت من اهتمامهم، من ناحية التعليل والتفسير ومحاولة الفهم. وفي هذا الإطار، يرد في الكتاب إنّ “الكتابة هي الشروع في تأكيد العزلة التي يتوعدها الافتتان. وهي الخضوع لمجازفة غياب الزمن، حيث يعمّ البدء الأبدي من جديد”. ويؤكد الكتاب أنّ الكتابة ما هي إلا “اجتياز من الشخص الأول “الحاضر” إلى الشخص الثالث “الغائب”، ومن ثم ما يحدث لي لا يحدث لأمرئ آخر، غائب مجهول الاسم بقدر ما يهمُّني، يكرّر ذاته في تبدّد بلا نهاية. لذا فالكتابة هي السَّماح للافتتان بالاستحواذ على اللغة”. ويطرح الكتاب السؤال التالي كذلك، الذي يتميّز بأهمية لا تنقص: “لماذا ينبغي على الكتابة أن ترتبط مع العزلة الأساسية، العزلة التي جوهرها هو الكتمان الذي يتجلّى فيها؟”.

-

في الفكر السياسي العربي الاسلامي

د.م. 449,00يتناول هذا الكتاب من خلال النصوص المعتمدة، الفكر السياسي الإسلامي لدى أهل السنة والشيعة منذ البدايات والأصوليات عند أهل السنة في الأزمنة الحديثة. كما يقرأ الفكر السياسي الشيعي منذ البدايات أيضًا والى ظهور تفرعاته المختلفة وتطوراته عبر العصور، وانتهاءً في الزمن المعاصر بولاية الفقيه. فإن هذه القراءة أو هاتين القراءتين لا تتمّان من خلال وجهة أو وجهات نظر معينة، بل من خلال النصوص المعتمدة لدى الطرفين.

لقد كانت هناك في الخمسين سنة الأخيرة، كتابات في تاريخ الفكر السياسي لدى المسلمين، وبخاصة بعد أن صار الفكر السياسي الإسلامي مادة تدرَّس في كليات الحقوق، وفي أقسام التاريخ، وأقسام الدراسات الإسلامية. وقد حكمت هذه الكتابات المتكاثرة بعد ظهور الثورة الإيرانية، والإسلام السياسي، أحد أربعة مناهج:

الأول وهو الأقدم، هو نهج التفكير الفلسفي لدى المسلمين في مسائل الدولة. وقد بدأ العمل على هذا النهج المستشرقون الذين كتبوا في سياسات الفارابي وابن سينا وابن رشد، باعتبار تفكير هؤلاء موروثًا متحولًا من موروثات اليونان.

أما المنهج الثاني، والذي ساد لفترةٍ طويلة فيعتمد على ابن خلدون.. فقد بدأ العمل على مقدمته منذ أواسط القرن التاسع عشر. ثم تلت ذلك حقبتان: حقبة اعتباره مؤسسًا للفلسفة الاجتماعية، أو لفلسفة التاريخ، أو للفلسفة السياسية. وحقبة اعتباره كاتبًا في فلسفة التاريخ والفلسفة السياسية معًا، أو باعتبارها شيئًا واحدًا.

وأما المنهج الثالث فهو النهج المدرسي. وقد قلتُ من قبل إن الفكر السياسي صار مادةً أو رصيدًا في بعض الكليات الجامعية. وقد عمد مدرّسو المادة الى جمع الميول الثلاثة في صعيد واحد: فلاسفة الإسلام، والماوردي وابن تيمية، وابن خلدون.

والمنهج الرابع السائد منذ أربعة عقود وأكثر، استولى على الدراسات والتأملات مع صعود الاهتمام بمسألة الدولة في الفكر والواقع والتاريخ ولدى العرب والمسلمين الآخرين

-

في تقسيم العمل الإجتماعي ؛ ملاحظات حول المجتمعات المهنية

د.م. 290,00في عالمنا الحالي، تعتبر الحياة الاجتماعية ضرورة لا غنى عنها. وفي سبيل تحسين هذه الحياة، تولى العديد من الكتاب الاهتمام بتحليلها ودراستها بأساليب مختلفة. ومن بين هؤلاء الكتاب، نجد إميل دوركهايم الذي قدم لنا كتابًا مميزًا يتحدث فيه عن “تقسيم العمل الاجتماعي وملاحظات حول المجتمعات المهنية”.

“كتاب في تقسيم العمل الإجتماعي ؛ ملاحظات حول المجتمعات المهنية” هو كتاب مهم يستحق الاطلاع عليه حيث يتناول العلاقات بين الفرد والمجتمع ويعالج مسألة التعاون الاجتماعي. يتحدث الكتاب عن أهمية تقسيم العمل وعواقبه على المجتمعات المهنية، كما يناقش أثر التعاون العضوي على تحسين حياة الأفراد في المجتمع.

إميل دوركهايم هو كاتب مشهور في المجال الاجتماعي والفلسفي، والذي ترك أثرًا كبيرًا في تطوير فهمنا لعلاقتنا بالمجتمع والتفاعلات الاجتماعية. يعد كتابه “تقسيم العمل الاجتماعي” واحدًا من أشهر أعماله، حيث يقدم فكرة مهمة حول أهمية التعاون وتقسيم العمل في المجتمعات المهنية. يعد هذا الكتاب إحدى القراءات الأساسية للطلاب والمهتمين بمجال الاجتماعيات، ويستخدمه الخبراء في هذا المجال كمرجع أساسي.

يتحدث دوركهايم عن تأثير تقسيم العمل على السعادة والعوامل المؤثرة فيها. يقول أن التعاون العضوي يؤدي إلى شعور أكبر بالرضا والسعادة بين العاملين، في حين أن العمل الجبري والمتكرر يؤدي إلى الشعور بالملل والإحباط. كما يشير إلى أن الإدارة الجيدة والترقيات العادلة تزيد من السعادة في مكان العمل.

-

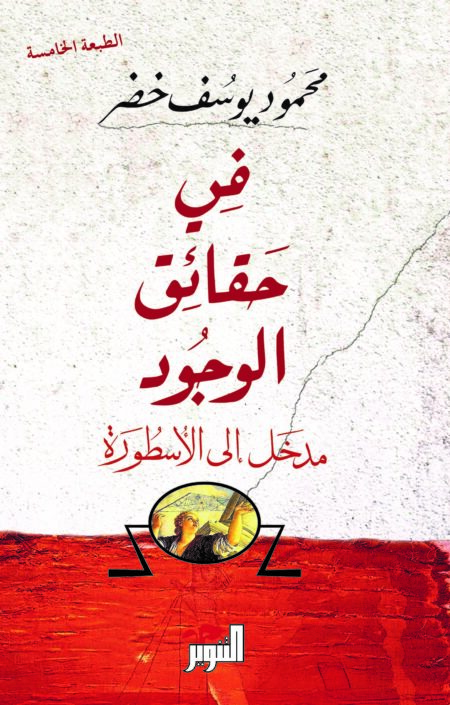

في حقائق الوجود، مدخل إلى الأسطورة

د.م. 70,00عندما يتبادر إلى الذهن، التساؤل حول ماهية الفلسفة، فإننا بذلك نكون قد وضعنا أنفسنا خارج الفلسفة، بينما الهدف من هذا الكتاب هو أن “نتفلسف”، ونسأل: ماهو الوجود؟ وماذا يجب أن نفعل؟ ما هي الحقيقة؟

هذه الأسئلة وغيرها كانت موجودة منذ القدم، وهي مطروحة الآن، وستبقى إلى الأبد، وقد نخفق في الإجابة عنها مرة تلو أخرى. لكن، يبقى التفكير في الإجابة عن تلك الأسئلة هو: الفلسفة.

ولا غرابة في أن يتسائل المرء: لماذا تعرضّتُ لتاريخ الفلسفة الإغريقية من دون سواها؟ إنني أروي تاريخ هؤلاء الفلاسفة الأوائل بشكل مبسط لأنهم أسسوا أنساقًا فلسفية شكلت بدايات للوعي الإنساني المؤسس على التفكير العلمي، بعيدًا عن الحكمة، ومنفصلًا عن الخرافة. كما أنه لا يمكن فهم الحضارة الأوروبية من دون معرفة الحضارة الإغريقية، التي تشكّل الفلسفة اليونانية عمودها الفقري.

Alif Baa Alkitab Librairie Papeterie – El Khayati