-

حلم العقل- تاريخ الفلسفة من عصر اليونان الى عصر النهضة

د.م. 45,00في هذه الدراسة الجديدة البارزة للفكر الغربي، يتناول أنتوني جوتليب الفلسفة من خلال مصادرها الأساسية، ويُخضِع قدرًا كبيرًا من المعرفة التقليدية للبحث، ويفسر ما توصَّل إليه من نتائج ببراعة ووضوح لا يعرفان القيود؛ بدءًا من الفلاسفة السابقين لسقراط، وأفلاطون

-

حول الزمن ؛ ثورة آينشتاين التي لم تكتمل

د.م. 180,00يعتبر كتاب حول الزمن – ثورة آينشتاين التي لم تكتمل – من أهم ما كتب في مجال فلسفة الفيزياء والعلوم في العقد الأخير من القرن العشرين، ويعتقد البعض أنه تجاوز كتاب – موجز تاريخ الزمن – الذي كتبه العالم الشهير – ستيفن هوكينغ – في عام 1987 ولقي رواجاً عالمياً منقطع النظير.يتناول المؤلف – بول ديفيز – الزمن كما تراه النظرية النسبية وكما قدمه لنا آينشتاين، فيبحث في مكابح الزمن والزمن النسبي، ثم يدخل بنا في رحلة شيقة إلى الثقوب السوداء لنرى ما يحدث للزمن هناك، بعد ذلك يقودنا إلى نظرية الانفجار العظيم، ونظرية الفوضى… إلى الزمن التخيلي ودراسة الزمن من زاوية النظرية الكمومية، حتى يصل إلى سهم الزمن والتوجه مع هذا السهم وبعكسه فيناقش سفر الزمن إلى الماضي وهل ذلك حقيقة أم خيال، ثم يبحث في الاكتشاف الحديث الذي بدا فيه أن الكون أقل عمراً من بعض الأجرام التي يحتويها مستنتجاً أن النظرية النسبية التي وضعها آينشتاين قدّمت فهماً ناقصاً لطبيعة الزمن.هذا الكتاب استكشاف أنيق، آسر، وبارع للغز الزمن، استطاع المؤلف من خلاله أن يختبر نتائج أعظم نظريتين عرفتهما الإنسانية عبر التاريخ، وهما النظرية النسبية والنظرية الكمومية، كما استطاع أن يقدم أطروحات أساسية حول ما يمكن أن تسفر عنه الأبحاث الجارية حالياً، بالإضافة إلى أنه ينسج الفيزياء وما وراء الفيزياء في تجانس مثير ضمن مواضيع الزمن والكون.باختصار شديد، فإن هذا الكتاب يقدّم نسيجاً مشتركاً لأضخم لغزين في تاريخ الإنسانية هما الزمن والكون في إطار أعظم نظريتين علميتين عرفتهما البشرية وهما النظرية النسبية والنظرية الكمومية، ويخرج باستنتاج مهم وخطير مفاده أن النظرية النسبية لم تكتمل بعد وأن النظرية الكمومية لم تستطع الالتقاء تماماً معها، ويفتح الباب واسعاً وعريضاً أمام احتمال توحيد هاتين النظريتين يوماً ما في إطار نظرية واحدة تستطيع حل اللغزين الأبديين: الزمن والكون. -

حول الله والانسان ورفاهه

د.م. 250,00عندما كان سبينوزا يصنع أول ظهور فلسفي له، كان بالفعل من أنصار مذهب وحدة الوجود. لم تكن وحدة الوجود بأية حال تطورا للديكارتية؛ لقد بدأ منها، وانتقد للتو الثنائية الديكارتية من وجهة النظر هذه. ومن المحتمل أنه كان مدينا في ولوجه إلى الآراء المتعلقة بوحدة الوجود وإن جزئيا إلى التصوف اليهودي، والذي يجب أن يكون قد تعرف إليه على يد الحاخامين مورتيرا وبن إسرائيل، اللذين كان كلاهما يميل بقوة نحو التصوف، وجزئيا عبر برونو، الذي لفت نظره “فان دن إندن” إلى كتاباته، كما اقترح للتو. تظهر الرسالة القصيرة أيضا قدرا كبيرا من المعرفة بكتابات ديكارت، وهي مدينة لتلك الكتابات بالكثير، كما هو موضح في التفسير. لكن سبينوزا ليس مجرد تابع للمتصوفين اليهود، أو برونو، أو ديكارت، فمن البداية كان لديه وجهة نظره الخاصة المميزة، من البداية، إذا جاز لنا القول، كان المهندس المعماري الخاص به، على الرغم من أنه كان يحصل على لبناته من العديد من الدوائر المختلفة. كتبت هذه الرسالة سابقاً باللغة اللاتينية من قبل ب. د. س. من أجل استخدامها من قبل تلاميذه الذين أرادوا تكريس أنفسهم لدراسة الأخلاقيات والفلسفة الحقيقية، والآن ترجمت إلى اللغة الهولندية لاستخدامها من قبل “عشاق الحقيقة والفضيلة”؛ حتى يتسنى للذين يحكون بنوع من الإطناب الكثير بشأنها، ويضعون الأوساخ والقذارة في أيدي البسطاء كما لو كانوا عنابر، بحيث يمكن أبدا لأفواههم أن تتوقف، وأن يمتنعوا عن تدنيس ما لا يفهمونه؛ الله، أنفسهم، وكيفية مساعدة الناس على الاهتمام برفاهية بعضهم البعض، وكيفية شفاء أولئك الذين عقلهم مريض، بروح من الحنان والتسامح.

الأخلاقيات أو العلوم الأخلاقية في هذا الكتاب مكونة من جزأين والتي تتناول:

I: عن وجود الله وصفاته.

II: عن الإنسان، مع الإشارة إلى شخصية وأصل شعوره، استخدام عقله في هذا الصدد، والوسائل التي من خلالها يتعلم سعادته وحريته العليا.

أيضا ملحق يحتوي على سرد موجز لطبيعة المادة – وكذلك طبيعة النفس البشرية واتحادها مع الجسد. -

حول مزايا ومساوئ التاريخ للحياة

د.م. 60,00ميزّ نيتشه بين ثلاثة أشكال لدراسة التاريخ وهي: الأثري والقديم والنقدي. لكن السمة الأهم في كتابه هذا هي “الطريقة التي يسعى فيها مؤلفه إلى الاعتراف بالتاريخية التي لا مفر منها للوجود البشري، وتأكيد القدرة الإبداعية للبشر للتغلب على أنفسهم وماضيهم، والبدء في بناء علاقة جديدة بالزمن بشكل عام والماضي بشكل خاص”.

لكن نيتشه يحذر من هيمنة النظرة التاريخانية إلى الحياة: “بقدر ما يكون التاريخ في خدمة الحياة، فإنه يكون في خدمة قوة لا تاريخية، وعلى هذا النحو يكون تابعاً، فلا يمكن ولن يصبح أبداً علماً خالصاً مثل الرياضيات مثلاً”.وقد ألقت النظرة التاريخانية في زمنه ظلالها القاتمة على الثقافة السياسية والتعليمية في ألمانيا آنذاك، التي تستخدم التاريخ كأداة لخدمة الحياة والماضي لتأكيد الهوية القومية الجديدة. يمثل نقد نيتشه للصلة الوثيقة بين السياسة والتاريخ نقطة مركزية في نقده للحداثة، حيث أشار إلى أن الإقرار بـ”قوة الماضي في فرض ادعاءاته على المستقبل يشكل دائماً تهديداً مباشراً لمشروع الحداثة”. -

حياة الحقائق

د.م. 60,00حياة الحقائق بقلم غوستاف لوبون … «حياة الحقائق» هو كتاب يحمل بين طياته دراسةً وافية لأسس المعتقدات وما تتألَّف منه هذه المعتقداتُ من العناصر الدينية والعاطفية والجمعية، ويبحث فيما يَعْتَوِرُ المعتقدات الفردية من التحولات حينما تصبح جمعية، وقد أفرد لوبون فصلًا في كتابه للحديث عن الأديان القديمة أو المركبة كالمسيحية؛ حيث بحث في التحولات التي أفضت إلى انتشارها، كما أنشأ مباحث للحديث عن الأخلاق باعتبارها العنصر الرئيس في تكوين المعتقدات الدينية، وبحث في الحياة العقلية باعتبارها تشكل جذور العلم؛ حيث ضَمَّن كتابه نوعًا من التفكير الفلسفي الذي يكفل له شمولية النظر في الحقائق والوصول إلى منابعها العميقة

-

حياة تالفة ؛ أزمة النفس الحديثة

د.م. 120,00يفترض عنوان الكتاب الحالي ان النفس الحديثة تعاني من ازمة، وينطلق المؤلف تود سلون – أستاذ علم النفس الارشادي – عبر فصوله المختلفة ليتفقد طبيعة هذه الازمة وابعادها ومستوياتها. حياة تالفة عبارة موحية استعارها سلون من تيودور أدورنو (1937- 1969) لتعبر عن نمط الحياة الذي اقام تلك الازمة، مضطلع بعد ذلك بمهمة الكشف عن الأبنية النفسية الضارة التي شكلها النظام الحداثي الرأسمالي مدعوما بأيديولوجيا القهر والاستغلال المادي الاستهلاكي.

-

حياتي خلف القضبان

د.م. 140,00أحدثَ هذا الكتاب الذي صدر لأوَّل مرَّةٍ عام 1912م ثورةً كبيرةً في المجتمع الأمريكيِّ آنذاك، قالبًا موازين القوانين المطبَّقة في السُّجون الحكوميَّة، ومُشعِلًا أوَّل فتيلٍ نحو المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام ومنع استخدام وسائل التَّعذيب في السُّجون، ففيه تحدَّث الصَّحفيُّ والسَّجين السَّابق (دونالد لاوري) لأوَّل مرَّةٍ بصوت جميع السُّجناء الذين عانوا الظُّلم والاضطهاد طوال فترة سجنهم، وأورد في هذا الكتاب العديد من القصص والوقائع التي حدثت بالفعل وكان شاهدًا عليها أو حاضرًا خلال حدوثها في سجن سان كوينتن في ولاية كاليفورينا. ومع أنَّ الكتاب يصنَّف في باب السِّيرة الذَّاتيَّة وأدب السُّجون، إلَّا أنَّه مكتوبٌ بأسلوبٍ قصصيٍّ مليءٍ بالحوار والتَّفاعل المباشر مع القارئ.ينطلق المؤلف من مبادئ إنسانيَّةٍ وتقدُّميَّةٍ، رافضاً مبدأ العقاب لأجل العقاب، انطلاقًا من نظرته إلى السِّجن كمؤسَّسةٍ إصلاحيَّةٍ من الدَّرجة الأولى تهدف إلى صناعة رجالٍ صالحين ومفيدين للمجتمع

-

حين يستيقظ الإسلام

د.م. 135,00لطالما كان محمد أركون منخرطاً في هموم عصره وقضاياه. ويأتي تحليله المكثّف للأفكار والمسلّمات التراثية المهيمنة على إسلام الأمس متواصلاً مع نداءاته لإصلاح المجتمعات الإسلامية المعاصرة. ما انفك أركون يحمل هذه الرسالة التنويرية ويجسدها في جميع المؤتمرات العلمية والفكرية التي دعي إليها. لقد اختار تكريس السنوات الأخيرة من عمره لإعادة تنقيح النصوص الناتجة عن هذه المؤتمرات، وهي النصوص التي يتضمّنها هذا الكتاب وتعالج قضايا شتّى من بينها ضرورة إصلاح الإسلام بل حتّى «تفجير» تراثه من الداخل أو نقده جذرياً، وكذلك وضع المرأة في الإسلام، والتقريب بين السنة والشيعة. يبيّن هذا الكتاب إلى أي مدى يمثل فكر محمد أركون مجالاً خصباً لمقاربة العصر.

-

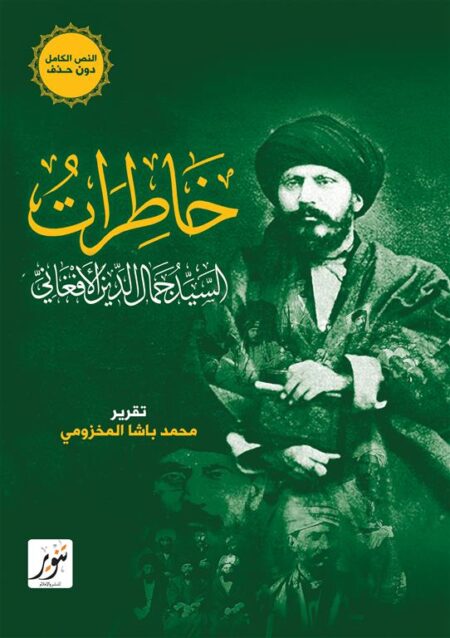

خاطرات السيد جمال الدين الأفغاني

د.م. 149,00لا تتناول هذه «الخاطرات» موضوعًا واحدًا ينتظم مسائل وقضايا يُفضي بعضُها إلى بعض، ولكنها فصولٌ متفرقة تتناول أشتاتًا من الموضوعات في الدين والتاريخ والسياسة والأخلاق والفلسفة والكلام والتربية. فترى السيِّد ينتقل فيها من الحديث عن خلاف أهل الأديان، إلى الحديث عن الأحزاب والسياسة في الشرق، ومن فضيلة الصبر والثبات إلى تنازع الفناء وتوحش الإنسان، ومن تعاليم القرآن وأصول الحكومة الشورية إلى مذهب النشوء والارتقاء، ومن السنة والشيعة إلى الاشتراكية والعدالة والاجتماعية. وذلك كله في أسلوب يفيض صدقًا، وبيان يتجسَّد فيه الإخلاص والتجرُّد. وكان المخزومي باشا قد صرف عنايتَهُ إلى تدوين أحاديث السيد جمال الدين، وتقييد ما يتكلم فيه من موضوعات، وما يطرحه من آراء ونظرات؛ تقييدًا أمينًا يلتزم فيه نصَّ عبارة السيد بغير زيادة أو نقصان. فاجتمعت لديه، على مدار خمس سنوات (1892-1897م)، لازم فيها السيد؛ المادة التي تؤلِّف هذا الكتاب، الذي شرع في تحريره في حياة السيد، وسمَّاه: «جمال الدين الأفغاني في البلاط السلطاني»، غير أن السيد نفر من هذا العنوان غاية النفور؛ قائلًا: «إن هذا العنوان ليس بهذا المقال بطبيق؛ قل: خاطرات، ولا تزد». وقد فرغ المخزومي من تحرير هذا الكتاب في إسطنبول زمان السلطان عبد الحميد، إلا أن طباعته قد تأخرت نحو ثلاثة عقود، احترازًا وخوفًا؛ حتى صدر للمرة الأولى في بيروت سنة 1349هـ ق/ 1931م. محمد باشا المخزومي؛ وُلد في بيروت سنة 1868م، وتعلَّم فيها وفي القاهرة. اشتغل بالكتابة، وأنشأ في القاهرة «مجلة الرياض المصرية». زار أوروپا، وأقام فترة في الآستانة، حيث شغل عضوية «مجلس المعارف»، وتولى التدريس بالمدرسة السلطانية (مكتب شاهاني)، وأصدر «جريدة البيان»، ثم «جريدة المساواة»، غير أن السلطة العثمانية أمرت بتعطيلهما بعد فترة قصيرة من إعلان الدستور العثماني (1908م). ثم انتقل إلى حلب مُفتشًا لأوقافها، قبل أن يعود إلى بيروت عام 1913م للمشاركة في الحركة الإصلاحية فور انطلاقها، مروِّجًا لأفكارها، ومدافعًا عن رجالها. توفي سنة 1931م.

Alif Baa Alkitab Librairie Papeterie – El Khayati